暮らしのたしなみ vol.9

テーマ:お見舞いのマナー

例えば「洋食のテーブルマナー」のような決まりはないけれど、人間関係をスムーズにしたり、相手を気遣うために覚えておきたい“心得”があるもの。そんな日常にひそむちょっとした疑問について紹介するコーナーです。今回は病気見舞いについて教えてもらいました。

〔取材協力:高松短期大学名誉教授・山野邦子先生〕

Q.

お世話になっているカルチャースクールの先生が体調を崩して入院。生徒みんなでお見舞いに行こうという計画があるのですが、もし私ならスッピンを見られるのはイヤだし、迷惑に思われるのではないかと心配です。(55歳・女性)

A.

先生が早く元気になるよう勇気づけてあげたい、という皆さんの気持ちはうれしく大切にしたいものです。ただし、お見舞いに伺う場合は病状の確認はもちろんのこと、相手を驚かせないためにも、事前に家族や病院の人に都合を聞いてからにします。特に女性の場合は、素顔では会いたくないという人もいます。ましてや大勢でお見舞いとなるとうれしい反面、同室の人や周りへの気遣いが病人には大きな負担となります。このような場合はお見舞いの言葉を寄せ書きした色紙や手紙、声の便りなどにして、代表の人に託すことでも誠意は十分に伝わるのではないでしょうか。

Q.

父の入院でたくさんお見舞いをいただきました。今後の体調によっては再入院するかもしれない状況なのですが、お返しはどの時点でするべき?母は早い方がいいと言いますが、完治していないのに快気祝いというのもおかしいと思うのです。(45歳・女性)

A.

入院中にいただいたお見舞いに対しては、「おかげさまで退院しました」という報告を兼ねてお礼をします。一般的には退院した時点で「快気祝」「快気内祝」、もしくは「御礼」としてお茶、タオル、石けんなどをお返ししますが、あくまでも本人の体調が第一なので、時期は状況に合わせて臨機応変に考えてもよいのではないでしょうか。

Q.

“お見舞いに現金”という習慣はいかがなものかな…と思います。また、どうしても現金を贈る場合、のし袋の種類や表書きに決まりはあるのですか?(38歳・女性)

A.

病気やケガは経済的負担が伴う状態にあり、何よりも現金が役に立ち喜ばれることから“お見舞いに現金”という習慣が定着したようです。ただし親しい友人や事情が分かっている間柄であれば、心のこもった手作り品や、気持ちを明るくするような物が喜ばれるかもしれません。病気や病室の状況によっては、果物や花はふさわしくない場合があるので注意が必要です。

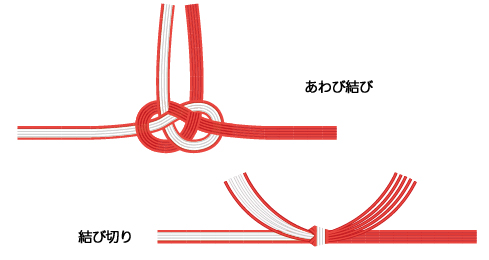

病気見舞いに現金を贈る場合の祝儀袋は、紅白の水引で「あわび結び(図上)」、または「結び切り(図下)」のものにします。ただし、熨斗(のし)はつけません。表書きは「御見舞」が一般的ですが、「御伺」としてもよいでしょう。あまり大げさにしたくない場合は、白封筒や縦に赤帯の入ったものを使います。ちなみに熨斗とは“のし鮑(あわび)”のことで、鮑を引き延ばしたものをお祝い事の時に贈り物に付けたとされる古来の風習の名残です。「のし=引き延ばす」と解釈されるので不祝儀やお見舞いには付けません。「結び切り」は一度きりということからです。

※暮らしの中で「こんな時どうすればいいの?ということがあれば、

〒760–8545高松リビング新聞社「暮らしのたしなみ」係へ。

メールでも受け付けています=tokoton@takalivi.com